Quel progrès en héritage ? C’est avec cette question que s’est ouverte l’édition 2025 de Produrable, le rendez-vous des professionnels de la RSE et de la transformation durable des entreprises. Chaque année, cet événement interroge la manière dont les organisations conçoivent et communiquent leurs engagements.

Cette année, la conférence d’ouverture a réuni des voix fortes autour des thèmes du progrès et de l’héritage :

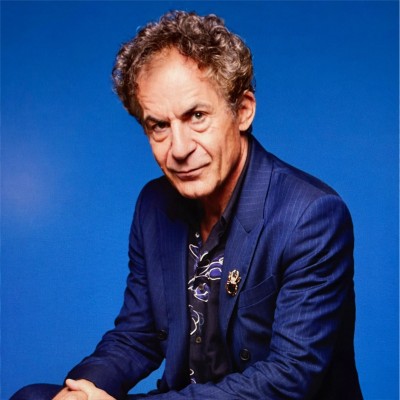

- Étienne Klein, philosophe et physicien

- Corinne Peluchon, philosophe

- Hélène Valade, Directrice du Développement Environnement du groupe LVMH

- Emmanuelle Parra-Ponce, Directrice générale adjointe d’AEF Info

Réhabiliter le progrès face à l’innovation pour une transformation durable

Animée par Emmanuelle Parra-Ponce, la discussion s’est ouverte sur une question simple en apparence : qu’est-ce que le progrès ?

Pour Étienne Klein, il faut d’abord rappeler le sens premier du mot. « Progresser » signifiait autrefois avancer dans l’espace. Les Lumières ont eu l’idée révolutionnaire de transposer ce mouvement dans le temps : croire que l’avenir peut être configuré, construit, amélioré.

Aujourd’hui, le mot s’est effacé au profit de celui d’innovation, plus technique, plus immédiat. Quand le progrès cherche le sens, l’innovation répond à l’urgence. Le risque, selon Étienne Klein, est d’oublier que toute transformation suppose une finalité partagée.

Corinne Pelluchon complète : depuis Jean-Jacques Rousseau, les penseurs ont perçu le danger d’un progrès sans boussole morale. L’enjeu du XXIᵉ siècle est de redéfinir le progrès non pas comme une course à l’illimité, mais comme une maturité collective, capable de reconnaître les limites planétaires, sociales et humaines.

Le progrès doit redevenir une idée partagée, tournée vers l’humanité entière.

Philosophe et physicien

Entreprises et durabilité : comment redonner du sens au progrès ?

Hélène Valade apporte la perspective des entreprises. Dans les dictionnaires, rappelle-t-elle, le progrès est un processus orienté vers un idéal positif. Mais cette corrélation s’est brisée. Le progrès a généré ses propres désillusions : épuisement des ressources, dérèglement du climat, perte de sens.

Pour Hélène Valade, le rôle des entreprises est désormais de réenchanter la notion de progrès en désignant un futur désirable, courageusement lucide sur ses limites. Dix ans après l’Accord de Paris, les chiffres montrent les signes d’un passage à l’action : de 3 entreprises engagées sur des trajectoires bas-carbone en 2015 à plus de 11 000 en 2025.

Elle insiste : le progrès de demain reposera sur une relation vivante avec le vivant, sur la régénération plutôt que l’exploitation.

CSRD : repenser la performance des entreprises

Relancée par Emmanuelle Parra-Ponce, Hélène Valade revient sur l’ambivalence constitutive de l’entreprise, à la fois cause et solution des dérèglements. Selon elle, la directive relative à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, dite « CSRD », incarne une avancée majeure : elle oblige les entreprises à redéfinir leur finalité, à se penser comme actrices de la société plutôt que comme simples entités financières.

Cette directive marque un tournant en introduisant une nouvelle lecture de la performance, fondée sur des indicateurs extra-financiers et sur la réduction des impacts négatifs. Pour Hélène Valade, si l’on perd l’esprit de la CSRD, c’est-à-dire celui d’un pilotage de la transformation dans les limites planétaires, on régresse.

Elle prend ensuite l’exemple de LVMH, où la logique d’innovation se conjugue avec celle de création et de transmission. Préserver le patrimoine des maisons historiques, former aux savoir-faire artisanaux, restaurer la santé des sols viticoles : ces gestes traduisent une même idée du progrès, ancrée dans la durée.

Si l’on perd l’esprit de la CSRD, celui d’un pilotage dans les limites planétaires, on régresse.

Directrice du Développement Environnement, LVMH

Transformer le modèle économique pour un futur soutenable

Selon Hélène Valade, la vision du futur a changé de nature. L’imaginaire joyeux des années 2000 a laissé place à des projections anxiogènes, centrées sur la catastrophe. Pour recréer un désir d’avenir, elle plaide pour des cadres d’action plus modestes et tangibles, à l’échelle des territoires.

Elle évoque les transformations à conduire : intégrer la rareté des ressources dans la comptabilité, repenser la gouvernance, développer l’économie circulaire et les alliances locales. Surtout, investir dans les compétences : former aujourd’hui aux métiers dont on aura besoin demain. C’est là, dit-elle, que renaît une projection positive.

Le rapport de durabilité, outil de pilotage du progrès durable

Ce questionnement sur le progrès résonne avec la transformation en cours du reporting. Comprendre ce que signifie avancer, innover et agir avec responsabilité n’est plus seulement une question philosophique : c’est devenu un enjeu concret pour les entreprises, qui doivent démontrer leur contribution à la société et à l’environnement.

La CSRD pousse les entreprises à observer leurs impacts, identifier et mesurer leurs risques, structurer leurs actions dans un cadre durable. Elle ne se contente pas d’exiger des chiffres, elle invite à réfléchir à la finalité même de l’entreprise, à ce que ses choix disent de sa contribution au monde.

Le progrès ne se décrète pas, il se démontre. C’est tout l’enjeu d’un reporting transparent et utile. Ce lien entre connaissance, action et preuve permet aux entreprises de se projeter dans l’avenir de manière responsable et d’inspirer confiance à leurs parties prenantes.